境内のご案内

鎮守の杜と境内

熊野の杜と境内のご案内です。境内には30柱の神様をお祀りするお社と考古館や授与所など様々な施設があります。ここでは一覧で境内の配置を一覧でご紹介します。

本殿 (ほんでん)

御祭神 熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)。伊弉冉尊(いざなみのみこと)本地仏は観音菩薩。神代の時代、最初に伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と結婚されあらゆる命を生み出されました。夫須美は産霊の意味で、あらゆる物を生み出す力を表わします。

二宮神社 (にのみやじんじゃ)

御祭神 熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)本地仏は薬師如来。神代の時代に最初に伊弉冉尊と結婚された神様。速は勢いのある様、玉は魂の意味を表し、生き生きとした魂、生命を表します。

三宮神社 (さんのみやじんじゃ)

御祭神 熊野家津御子大神(くまのけつみこのおおかみ)。素盞鳴尊(すさのおのみこと)本地仏は阿弥陀如来。熊野夫須美大神と熊野速玉大神との間に生まれた神様。ケは食料の意味で、人間生活で最も大事な食料を司る神様です。

八幡神社 (はちまんじんじゃ)

御祭神 応神天皇(おうじんてんのう)戌・亥年の守り神。八幡神は、源氏に信仰された戦いの神で、源義家公にも厚く尊崇されました。昔は、武芸上達、武門の神として崇敬されましたが、現在では、スポーツなどの必勝祈願の神様として信仰されています。当山には、慶長3(1598)年、尾崎重誉が信州からお遷ししたと伝わります。

保呂羽神社 (ほろはじんじゃ)

御祭神 大名持神(おおなもちのかみ)。国土を開拓し、国造りをなされた神様で、大国主神として有名。豊富な知識を持ち、特に医療、医学に詳しい神様として、お祀りしています。当山には、慶長3(1598)年、色部光長が造営した。

愛宕神社 (あたごじんじゃ)

御祭神 火産霊神(ほむすびのかみ)。古くから火伏せ・防火に霊験のある神様としてお祀りされています。3歳までに参拝すると一生火事に遭わないともいわれています。

羽黒神社 (はぐろじんじゃ)

御祭神 稲倉魂命(うかのみたまのみこと)。ウカは穀物・食物の意味で、穀物の神様としてお祀りしています。また、五穀の起源の神様ともされ、農耕を司る神様としてもお祀りしています。

菅原神社 (すがわらじんじゃ) 文殊菩薩 (もんじゅぼさつ)

御祭神 菅原道真公(すがわらのみちざねこう)卯年の守り神。菅原道真公は、特別に優れた学問を持ち、天神様、天満宮様と呼ばれ、学問の神として多くの信仰を集めている受験、学問の神様です。当山には、慶長3(1598)年、尾崎重誉が信州からお遷しになりました。

融通神社 (ゆうづうじんじゃ) 普賢菩薩 (ふげんぼさつ)

御祭神 角杙神(つのぐいのかみ)辰・巳年の守り神。土から生命がきざして杙のようになった神様。自然の生成力への感動を表現した神様で、自然と土への感謝の神様としてお祀りしています。

雷神神社 (いかづちじんじゃ)

御祭神 火雷神(ほのいかづちのかみ)。雷神様としてお祀りしています。雷は、人智の及ばない力、恐れおおいものでした。そのため、神様としてお祀りし、現在では、雷を司るとして電気関係者に信仰されています。

千手堂 (せんじゅどう) 千手観音 (せんじゅかんのん)

御祭神 国常立神(くにのとこたちのかみ)子年の守り神。天地が創めて生まれる際に出現した神様。クニノトコタチは、国が永久に立ち続けるとの意味で、国土の安定を支える神様としてお祀りしています。

稲荷神社 (いなりじんじゃ)

御祭神 宇迦之御魂大神(うがのみたまのおおかみ)。稲荷大明神ともいい、お稲荷さんの名で親しまれています。穀物・農業の神ですが、広く産業全般の神、特に商売繁盛の神様として信仰されています。

皇大神杜 (こうたいじんじゃ)

御祭神 天照大御神(おまてらすおおみかみ)。伊弉冉尊(いざなみのみこと)と伊弉諾尊(いざなぎのみこと)との間に生まれた神様。御皇室の御祖神であり、日本国民の総氏神です。

当山には、慶長3(1598)年、尾崎重誉が信州からお遷しになりました。

厳島神社 (いつくしまじんじゃ) 弁財天 (べんざいてん)

御祭神 市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)。水にまつわる神様であり、水の災難から守って下さる神様です。また、別名を弁財天と申し上げ、財をつかさどる財産運の神様としてもお祀りしています。

白山神社 (はくさんじんじゃ)

御祭神 菊理姫神(くくりひめのかみ)。伊弉冉尊(いざなみのみこと)と伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が黄泉平坂(よもつひらさか)で言い争っている時に、菊理姫神が現れて、二人の口論を収めました。仲裁し、仲を取り持った由縁から、縁結びの神様としてお祀りされています。

義家神社 (よしいえじんじゃ)

御祭神 源義家公(みなもとのよしいえこう)。古代東北の大騒乱であった前九年の役、源義家公は、その解決に尽力しました。その際、義家公は、紀州から熊野権現(くまのごんげん)を再勧請したと伝えられています。現在では、勝負の神様としてお祀りされています。当山には、建長2(1250)年、長井泰秀が造営しました。

景政神社 (かげまさじんじゃ) 金剛拳菩薩 (こんごうけんぼさつ)

御祭神 鎌倉権五郎景政公(かまくらごんごろうかげまさこう)。鎌倉権五郎景政公は、源義家公の命をうけて、紀州に赴き熊野権現を再勧請し、大銀杏を手植えしました。悪霊・邪気を祓う神様としてお祀りしています。当山には、建長2(1250)年、長井泰秀が造営しました。

和光神社 (わこうじんじゃ) 虚空蔵菩薩 (こくぞうぼさつ)

御祭神 豊斟渟神(とよくぬのかみ)丑・寅年の守り神。神代の時代、国土がまだ固まっていない時に、天地の中から葦の芽が生じて現れた神様。まだ、固まっていない大地を形成した、土壌育成の神様としてお祀りしています。当山には、慶長3(1598)年、尾崎重誉が信州からお遷しになりました。

招魂社 (しょうこんしゃ)

御祭神 護国の英霊。招魂社は、靖国神社や護国神社と同じく、明治以来の国家のために命をおとされた、南陽市、高畠町、川西町の英霊をお祀りしています。御社殿は、明応7(1498)年に造営され、そのままの姿を伝えています。

月山神社 (がっさんじんじゃ)

御祭神 月読命(つきよみのみこと)。伊弉冉尊(いざなみのみこと)と伊弉諾尊(いざなぎのみこと)との間に生まれた神様。月読命の月読とは月を読む、つまり月を数えることからきています。この事から、農業で大切な暦と関係あるということで、農業の神様としても信仰されています。

湯殿山神杜 (ゆどのさんじんじゃ)

御祭神 少彦名命(すくなひこのみこと)。医療、医薬の知識は非常に優れたおり、日本における医学の祖といわれている神様、また知恵の神様として信仰されています。体が非常に小さい神様でもあったため、童謡、一寸法師のモデルにもなったと言われています。

大社神社 (おおやしろじんじゃ)

御祭神 大地主神(おおとこぬしのかみ)。土地を領有する地主神。来訪神である御歳神をまつって豊かな実りをもたらしてくださる神様です。御歳神とともに稲の神、五穀豊穣をもたらす神としてお祀りしています。

幸神社 (さいわいじんじゃ) 馬頭観音 (ばとうかんのん)

祭神 猿田彦神(さるたひこのかみ)午年の守り神。道案内、交通安全の神様としてお祀りしています。例年、8月10日には、四万八千日祭を斉行しており、この日にお参りすると、48000日参拝したご利益があるといわれております。

山神社 (やまじんじゃ)

御祭神 大山祇神(おおやまずみのかみ)。山を統治する神様。山、森林に携わる人々からは、昔から信仰されています。またの名を酒解神(さかわけのかみ)と言い、酒造の祖神としてもお祀りしています。

青麻神社 (あおそじんじゃ)

御祭神 天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)。古くから、中風病の退除に御利益のある神様としてお祀りしています。昔から、3度お参りすれば生涯中風の難よりのがれると言われています。

大宮子易神社 (おおみやこやすじんじゃ)

御祭神 木花開耶姫命。女性の神様である木花開耶姫命。その昔、炎の中で御子を出産し、無事に生まれたとの故事があり、そのため古くから日本では、安産祈願の神様としてお祀りしています。

古峯神社 (ふるみねじんじゃ)

御祭神 日本武尊(やまとたけるのみこと)。古くから火伏せ・防火に霊験のある神様としてお祀りしています。日本武尊は、焼津の原、現在の静岡県で火難を除いた事から、火防の神として全国的に信仰されている神様です。

土社神社 (どしゃじんじゃ) 不動明王 (ふどうみょうおう)

御祭神 訶志古泥神(かしこねのかみ)酉年の守り神。土から生成して、初めて人間の形となった面足神(おもだるのかみ)の妻の神様。自然の生成力への感動を表現した神様で、自然と土への感謝の神様としてお祀りしています。

道祖神社 (どうそじんじゃ)

御祭神 道祖神(どうそしん)道案内、交通安全の神様としてお祀りしています。また、耳の神様としてもお祀りしており、例年、3月3日には、耳の日としてご祈祷をしています。

水神杜 (みずじんじゃ)

御祭神 罔象女神(みずはのめのかみ)。水は、人間のけがれを洗い流し、清浄な身体にします。そればかりではなく、水は、新しい命を生み出す力を持っています。身を清め、豊かな生命力を与えてくださる神様です。

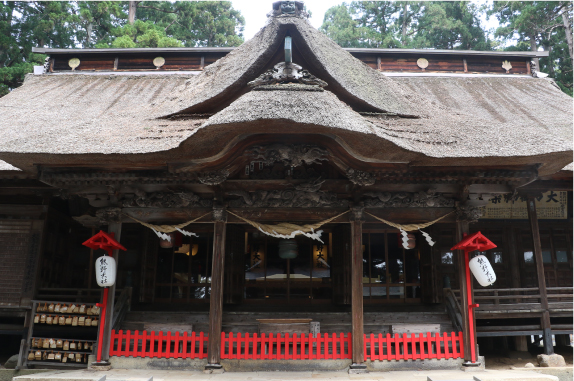

拝殿 (はいでん)

拝殿は、平成18年の屋根修復事業において天明7年(1787)の墨書が発見され、この年以前の建築であることが判明しました。この当時の建築部材より古いとおもわれる木材が主要部分に用いられていることから、拝殿の創立年代は、天明7年をさらに遡るという研究もあります。唐破風(からはふ)、千鳥破風(ちどりはふ)を萱でふくのは山形県独自の建築様式で、熊野大社の拝殿はその中でも最も古いものです。

幣殿 (へいでん)

昭和60年ご造営。伊勢の神宮から伝わる太々神楽を奏でるために伊勢神宮の内宮にある神楽殿と同じ造りになっています。

祈祷殿 (きとうでん)

参拝者がご祈祷をするための祈祷殿です。現在では参拝者の控室としても使用されています。

神楽殿 (かぐらでん)

夏祭り(例大祭)に稚児舞が奉納される舞台である神楽殿。7月23日の祭りはじめから25日の例大祭当日まで延年稚児舞が奉納されます。

授与所 (じゅよしょ)

御札や御守を頒布する授与所。御朱印や御朱印帳も授与所で頒布しています。御祈祷の受付も授与所と並列して設けています。

鐘楼 (しょうろう)

寛永3年(1626年)に寄進された大梵鐘です。第二次世界大戦の昭和17年(1942)に全国的に金属の回収が命じられましたが、この大鐘は文化的価値から免除されました。朝、昼、晩の3回、一日も休むことなく打ち鳴らされています。

考古館 (こうこかん)

熊野大社が所蔵している文化財が納められています熊野考古館。本殿にお祀りされていた秘仏をはじめ中世、近世の貴重な文化財が数多く展示されています。

お御坂 (おみさか)

46段の石段。かつては馬に乗り参拝する方がいたことから通常の石段よりも大きな造りとなっています。

手水舎 (てみずしゃ)

参拝の前にここで手を洗い口をすすぎます。。かつて禊(みそぎ)をした風習を簡略化したものといわれ神様に参拝する前に心身を清める儀式です。

大銀杏 (おおいちょう) 県指定文化財 天然記念物

古代、東北地方を揺るがした前九年の役の際、源義家は当社に必勝の誓願をし、その霊験により役を平定することができました。その後、後三年の役においても、国司の義家は、家臣の鎌倉権五郎景政を使いとして必勝を祈願し、その際に手植えされたものと伝えられています。

鏡池 (かがみいけ)

鎌倉時代、蒙古襲来の折、日本はかつてない国難に直面しました。時の亀山・後宇多天皇は伊勢神宮に異敵降伏の祈願を捧げられ、当社にも勅旨を遣わし祈祷を執行しました。その時、勅使が参篭した斉館の跡に水をたたえて鏡池となし、勅使橋と共に聖跡として保存しました。

勅使橋 (ちょくしばし)

鎌倉時代、蒙古襲来の折、日本はかつてない国難に直面しました。時の亀山・後宇多天皇は伊勢神宮に異敵降伏の祈願を捧げられ、当社にも勅旨を遣わし祈祷を執行しました。その時、勅使が参篭した斉館の跡に水をたたえて鏡池となし、鏡池と共に聖跡として保存しました。

大鳥居 (おおとりい)

御再建1200年の記念事業の一環として建立された大鳥居です。石造りで権現造りの鳥居としては日本一の規模を誇ります。

本宮裏 (ほんぐううら)

本宮(本殿)裏側の彫刻に3羽の兎が隠し彫りされており、その3羽を全てみつけると良縁に恵まれる。願い事が叶うと言い伝えられています。