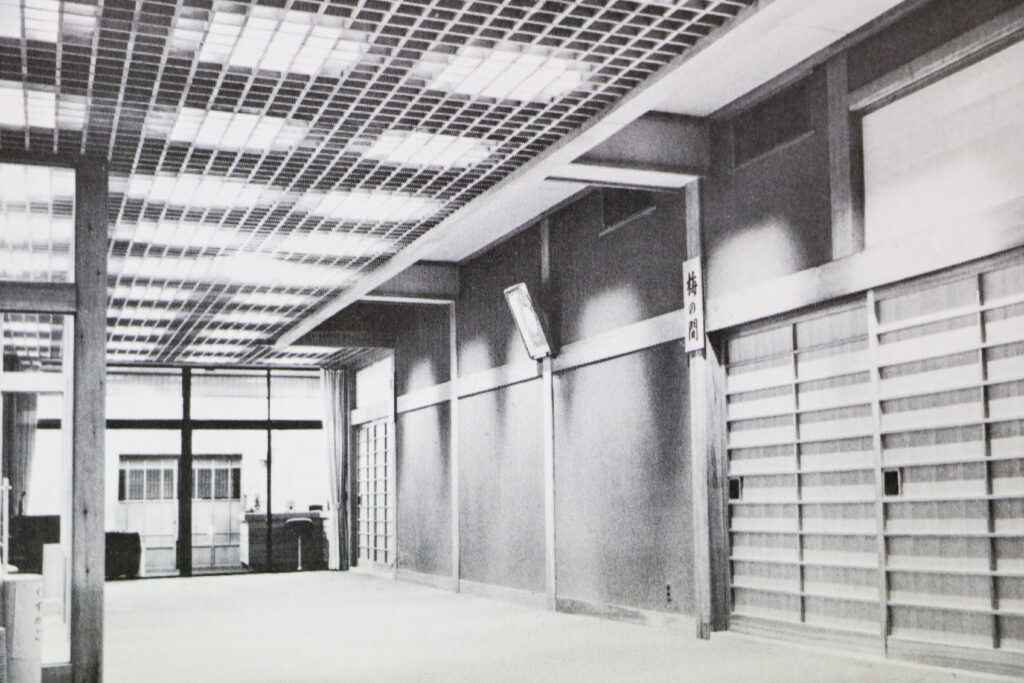

この度、熊野大社證誠殿(しょうじょうでん)を改装する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

工事は令和7年7月1日より夏季期間中に実施を予定しており、本年秋の竣工を見込んでおります。

工事期間中は、證誠殿を一時休館とさせていただきます。

ご参拝の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

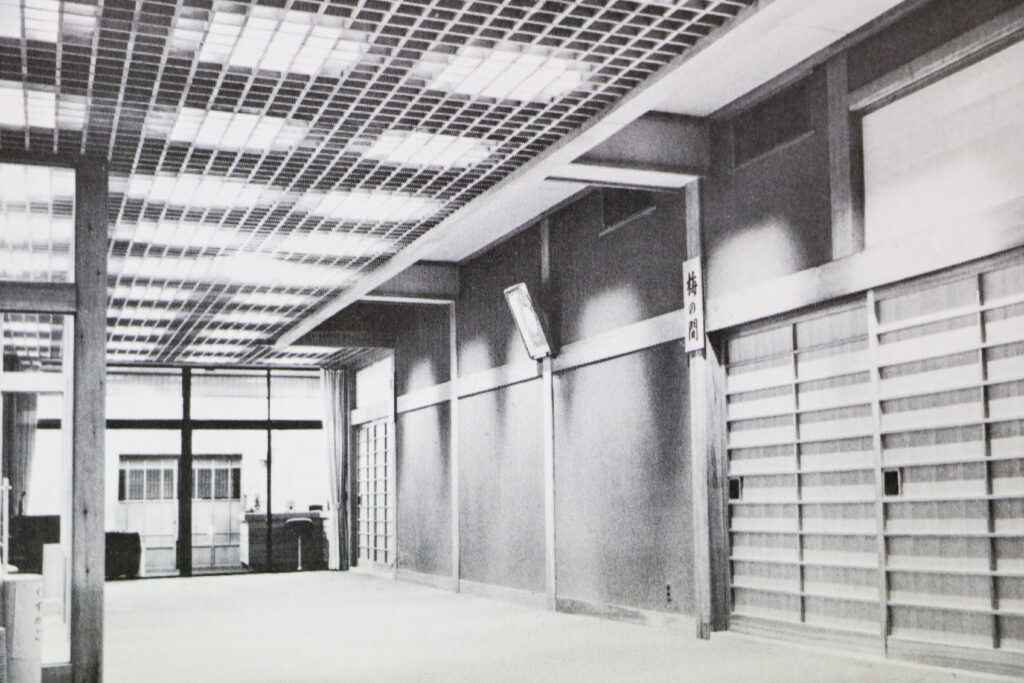

「くまのもうで」の憩いの場

この度、皆様にご利用頂いております熊野大社證誠殿の運営を大幅に改革することといたしました。

まず第一に、「くまのもうで」の憩いの場としての働きをますます充実させていこうということです。従来、熊野大社證誠殿はその外観から利用しにくいというご意見が多数寄せられておりました。そのためまず皆さんが利用しやすいように外観を改装いたします。お気軽にお立ち寄りいただくようにしていきたいと念願しております。

「まほろば」国の最も優れたところ

第二に置賜地方の特産物を皆様に提供できるような施設にしたいと考えております。南陽市・長井市から米沢市にかけての山形県南部は古く「優嗜曇」(うきたむ)と記され、現在では置賜地方と呼ばれています。かつてイギリスの女性探検家イザベラバードは新潟から置賜に入った時この地に「アルカディア」(理想郷)の姿を思い描き、歌人結城哀草果は「置賜は国のまほろば」と表現しました。「まほろば」とは国の最も優れたところという意味です。置賜は「アルカディア」「まほろば」と呼ばれるにふさわしい豊かな土地です。この豊かな置賜の優れた産物を皆様にご紹介し提供するという役割を担っていきたいと思っています。特に地元農家の皆様の協力のもと新鮮な産物を直売していただきます。

地元置賜の優れた食材による食事

第三には、この置賜の優れた農産物を生かして地産地消の会食を提供する場所にするということです。従来から熊野大社證誠殿では直会(会食)を提供してきましたが、今後は地産地消ということに重点を置いて地元置賜の優れた食材による食事を提供することといたします。

以上、熊野大社證誠殿がますます皆様のご要望に応えることができる施設となるよう精進してまいります。ご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

熊野大社 宮司 北野 達

令和7年 6月30日夏越(なごし)の大袚(おおはらい)について

夏越(なごし)の大袚(おおはらい)

大袚(おおはらい)は、6月30日(夏越の大袚)と12月31日(師走の大袚)の年2回執り行われる神事です。知らず知らずにみについた罪・ケガレを人形(ひとがた)にたくし、心も体も袚い清め、清々しく日常生活を送るために執り行われます。また、夏越の大祓終了後、午後3時より「夏越の大袚の特別祈祷」を執り行います。

夏越の大袚:6月30日 午後2時より

大袚式・茅の輪くぐりはどなたでも参加可能です。

午後2時まで拝殿前にお越しください。

夏越大袚の特別祈祷

夏越大袚の特別祈祷:厄難消除・無病息災の特別祈祷です。

ご参列の方には、大祓の御札・御守り・御神酒をお渡ししております。夏越大袚の特別祈祷は拝殿内で執り行われます。

当日ご参列ができない方は、夏越大袚の特別祈祷は郵送でも承っています。(夏越大袚郵送祈祷申込)

令和7年 風鈴の音色に願いを馳せる かなでのお祭りのご案内

風の音が運ぶ想い かなでのお祭り。

「君待つと わが恋ひをればわが屋戸の 簾動かし 秋の風吹く」あなたを恋しく待っていると、家の戸口の簾を動かして秋の風が吹いてきます。秋風のわずかなそよぎにも、胸をはずませてしまう愛する人への想い。風の音に想いを馳せた万葉の名歌です。日本では、古来より風のそよぐその音にさえ想いをたくし祈りを捧げてきました。

「かなで」は、夏の境内にながれる爽やかな風と儚い風鈴の音色に想いを馳せる夏のお祭りです。

期間:令和7年6月1日(日)~9月30日(火)

太々神楽×風鈴の音 縁結び祈願祭 かなで

その昔、「神楽波」を「さざなみ」と読んだといわれます。昔の人は、神楽の心地よい音色に穏やかな波の様子をかさねたのかもしれません。縁結び祈願祭「かなで」では、境内に飾られた風の音ふうりんの音色とともに、拝殿で太々神楽が奏でられ、ご祈祷が執り行われます。

令和7年 縁結び祈願祭 かなでの斎行日時

6月8日(日)11:00~

9月21日(日)11:00~

(お申込みはこちらから)

奉納 風の音ふうりん。

風の音ふうりんにご自身の願いをたくして境内に納めてみませんか。ご奉納いただいた方のお名前はご神前に奉告し、ご自身の願いとともに境内にお祀りさせていただきます。また、ご奉納いただいた証として風の音風鈴の限定御朱印をお渡ししています。お申し込みは神符授与所、HPよりお申込み可能です。なお、HPよりお申込みされた方は、当社で代筆でお願い事を記載させていただきます。お申込みの際にご自身のお願い事をお選びください。

奉納風鈴受付期間:令和7年 5月1日から開始

(お申込みはこちらから)

本殿で捧げる祈り

ご参拝の皆様が清々しいお参りをできますように。

そんな想いから、本年も引き続き、本殿御垣内参拝を日時限定で執り行わせていただくことになりました。

参拝可能:4月26日(土)・27日(日)・29日(火)

5月1日(木)・2日(金)・3日(土)・4日(日)・5日(月)・6日(火)

時間:午前10時~午後16時まで

お初穂料:300円

※天候が荒れることが予想される場合は、参拝できない場合もございます。

予めSNSにてご報告いたしますが、天候によっては急なご連絡となりますことをご了承の程お願いします。

なお、三羽のうさぎをお探しの場合は、御垣内の外からお初穂料を納めずにお探しいただけます。

授与所にて三羽のうさぎの手引も授与所にてお渡ししておりますので、お気軽にお声がけください。

令和7年 ゴールデンウィーク期間の駐車場について

ゴールデンウィーク期間の熊野大社周辺は大変混雑することが予想されます。

大型臨時駐車場を開放いたしますので、そちらを優先的ご利用いただきますようお願い致します。

対象期間:令和7年 4月26日(土)・27日(日)・29日(火)・5月1日(木)~6日(火)まで

※4/28(月)・30(水)・5/1(木)・2(金) は宮内小学校に駐車できません。

※4/26(土) ~ 5/2(金) は大型臨時駐車場に駐車できません。

駐車場をご利用の際は以下の点にご協力お願いします。

平日【4/28(月)・30(水)・5/1(木)・2(金) 】は小学校の登校日となっております。駐車することないようお願いします。

周辺児童の登下校時の通学路にもなっておりますので、運転の際は細心の注意をはらっていただけるよう、

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

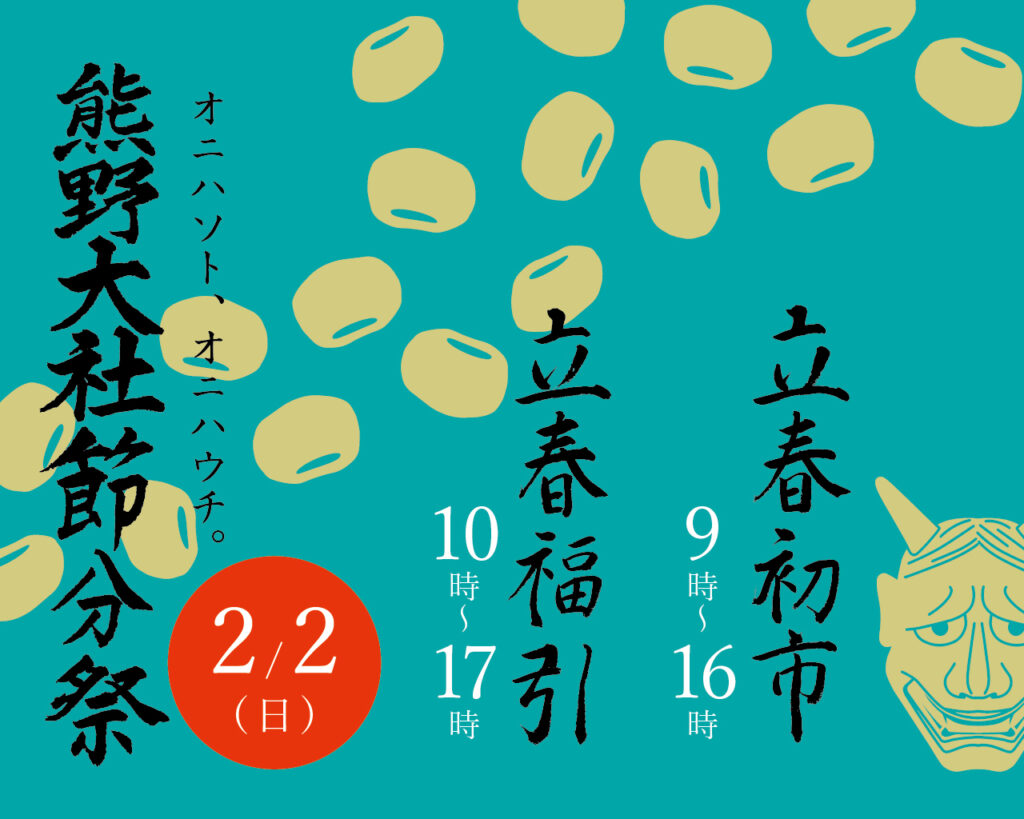

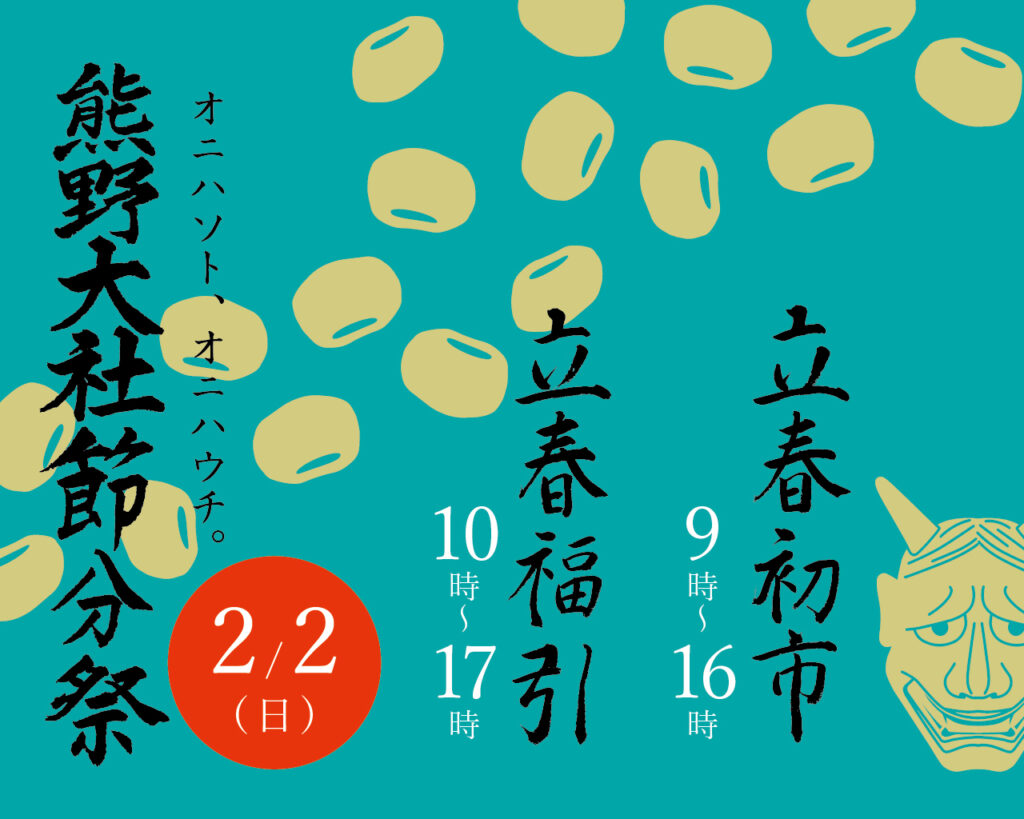

熊野大社節分祭のお知らせ

熊野大社の節分祭は、悪鬼を祓い自分を見つめ尊い「おに」のご加護を祈る特別な神事です。

古くより「一年の始まり」とされた節分の日、

境内には「立春初市」としてキッチンカーが集結し、福をお分けする「立春福引」が行われます。

節分祭特別祈祷 立春初市、立春福引について

立春初市にてキッチンカーや周辺店舗にてお買い物をされた方には、1000円で1枚、福引券をお渡ししております。

福引券1枚につき1回、福引のチャンス!地元協賛社様からご協賛のめでたい「福」が当たります。

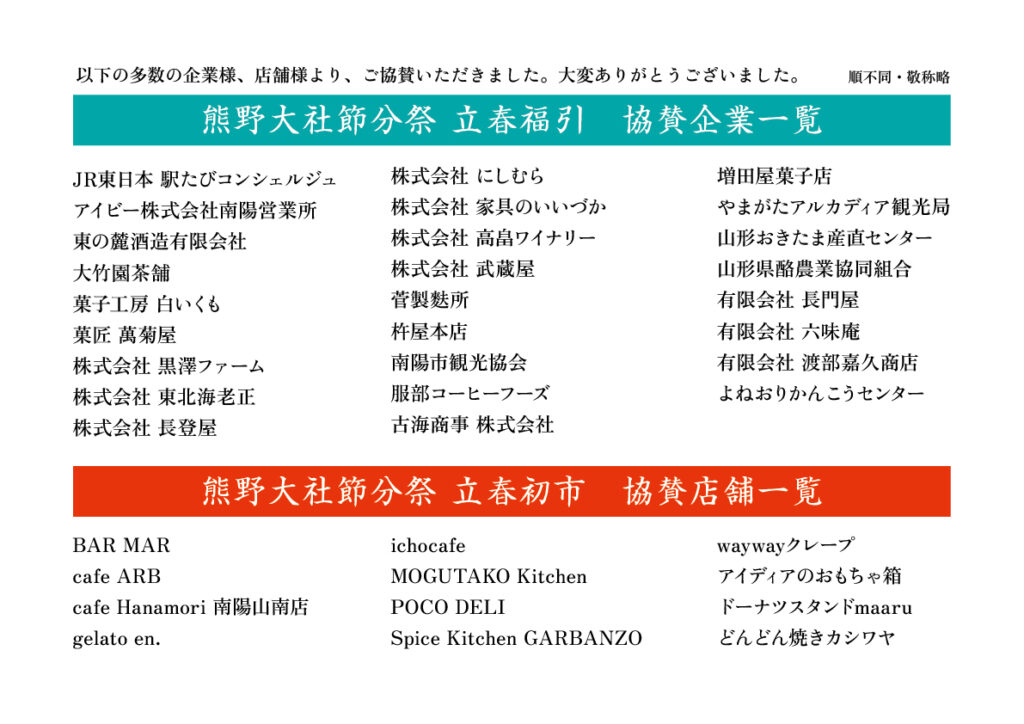

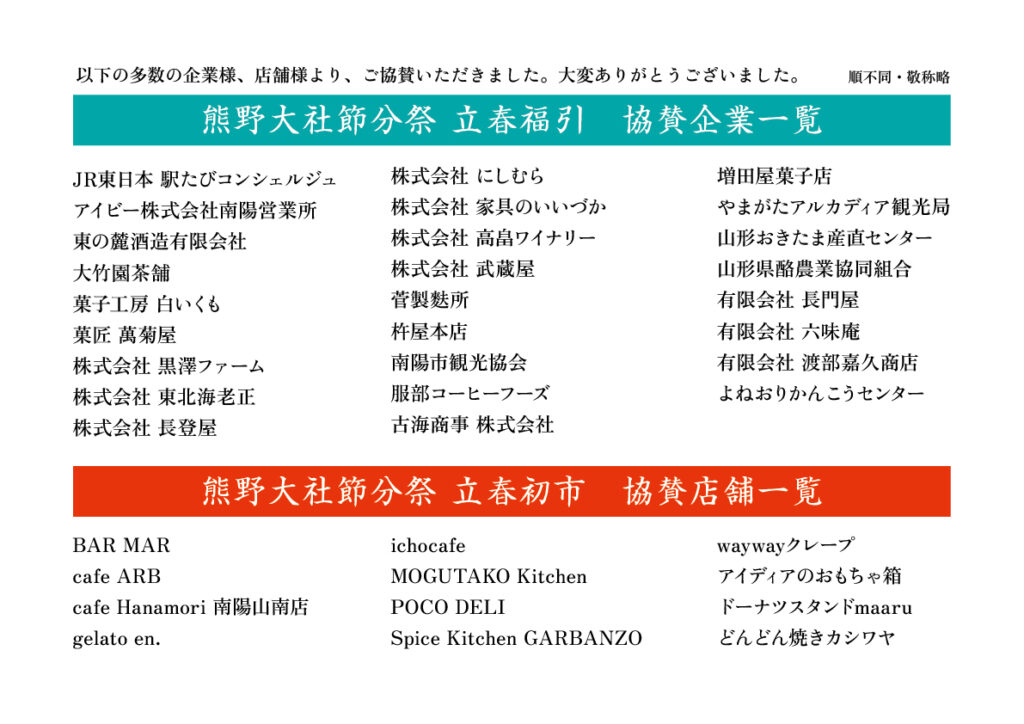

熊野大社節分祭 立春福引について多くの企業様よりご協賛いただきました。

誠にありがとうございます。

節分祭特別祈祷 開運招福・悪鬼祓いのお申込について

①本申込フォームよりご希望の日時をお選びお申込ください。

ご予約いただくとスムーズです。1日前までお申込ください。 ( 定員100名)

※ご予約せずに当日のご参列も可能です。13時30分に拝殿地下受付にお越しください。

②熊野大社拝殿の地下にて受付の確認をいたします。

13時30分に拝殿地下受付にお越しください。

受付:13時30分~ 神事開始:14時~

※ご予約をいただいた方も受付が必要です。お時間までに受付をお済ませください。

受付のお時間に間に合わない場合は事前にご連絡ください。

神事開始のお時間に間に合わない場合は、やむを得ずご祈祷を開始させていただく場合がございます。

初穂料/10,000円 撤下品/節分祭特別御札・特別お守り・節分豆・縁起物 ※御札に記名はございません。

お申し込みはこちら

節分祭とは

節分祭とは、かつての追儺式(ついなしき)を基として一般に広まった、疫鬼を祓い、心身ともに清々しく新年を迎えるための行事です。

昔から、新たな春を迎える節分は、一年の中でも特に重んじられてきたと伝わります。

熊野大社の節分祭では、弓や鉾、豆を用いて厄難や災い、目に見えない心の内の「悪鬼」を追い祓い、

清らかな鈴の音と、御神前で奉仕される湯立神事を通して、みなさまに福をお授けいたします。

寒さ厳しく、冬の疲れも出やすいこの時期、神さまと「おに」の加護を受けて、心身ともに清々しく、春を呼び込みましょう。

令和7年 正月の駐車場・祈祷時間・境内案内・鐘付きについて

お正月の駐車場について

令和6年年末から令和7年1月3日まで下記の時間内は参道で交通規制(一方通行)が執り行われます。

ご参拝の皆様は、誘導員の指示に従って駐車いただきますようお願い致します。

駐車場は大型臨時駐車場を優先でご利用いただきますようお願い致します。

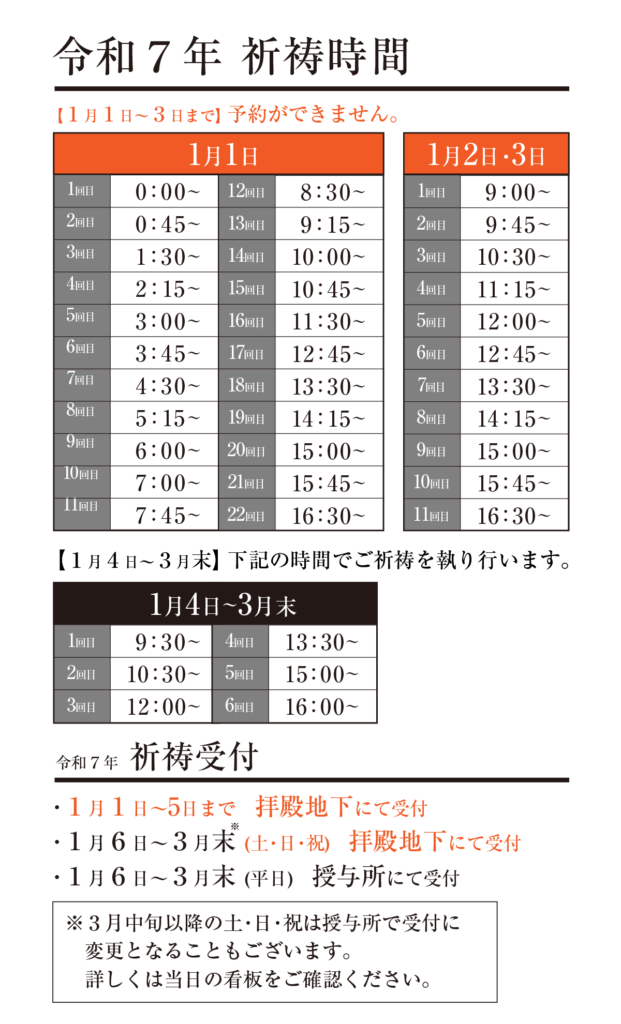

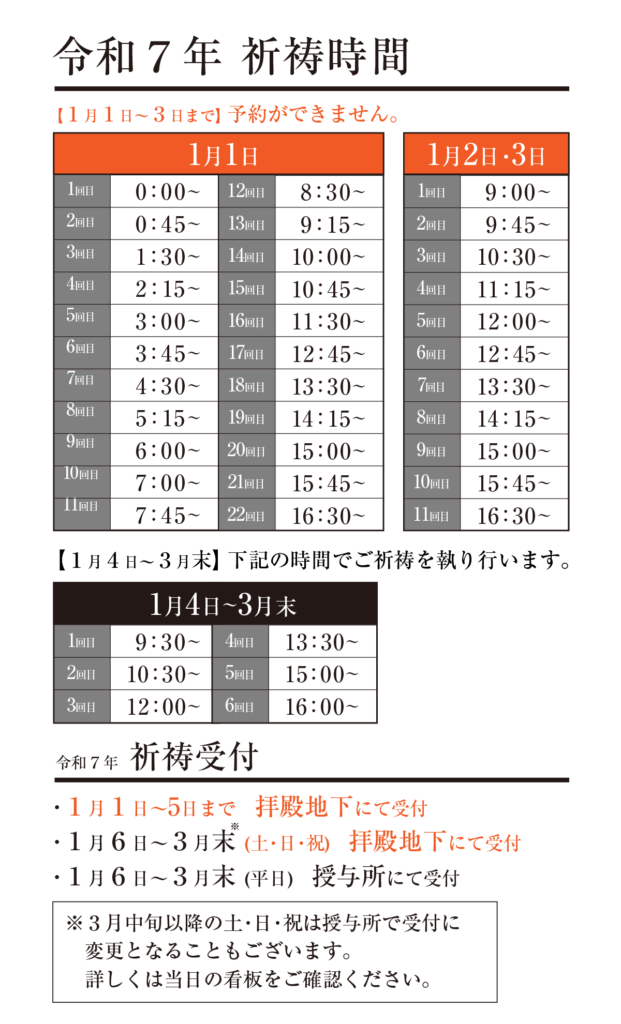

お正月の祈祷時間について

お正月から令和7年3月末まで下記に時間でご祈祷が執り行われます。

なお、ご祈祷受付場所についても下記をご確認くださいますようお願い致します。

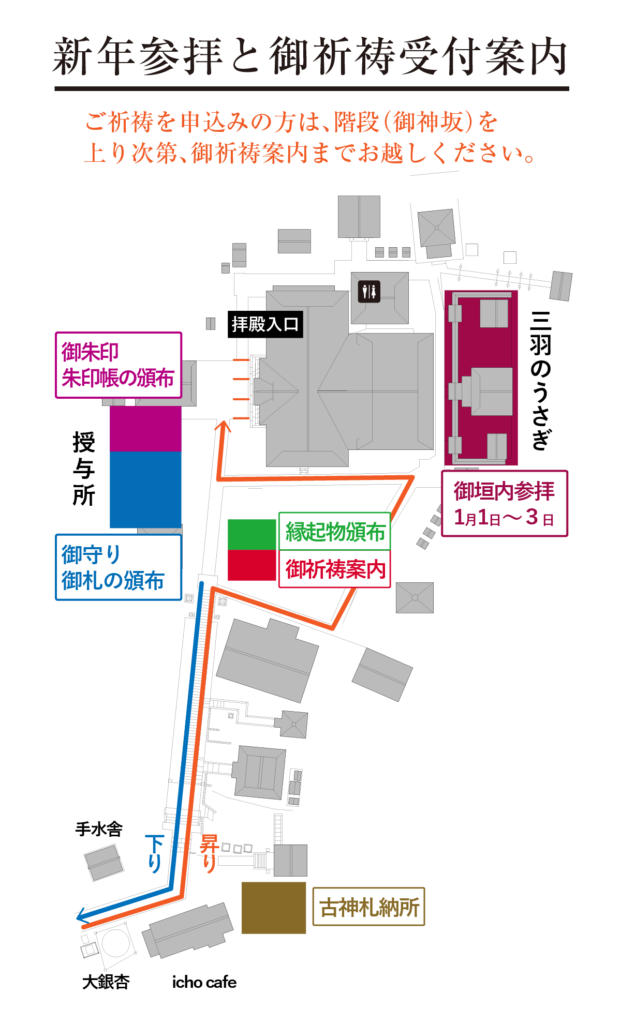

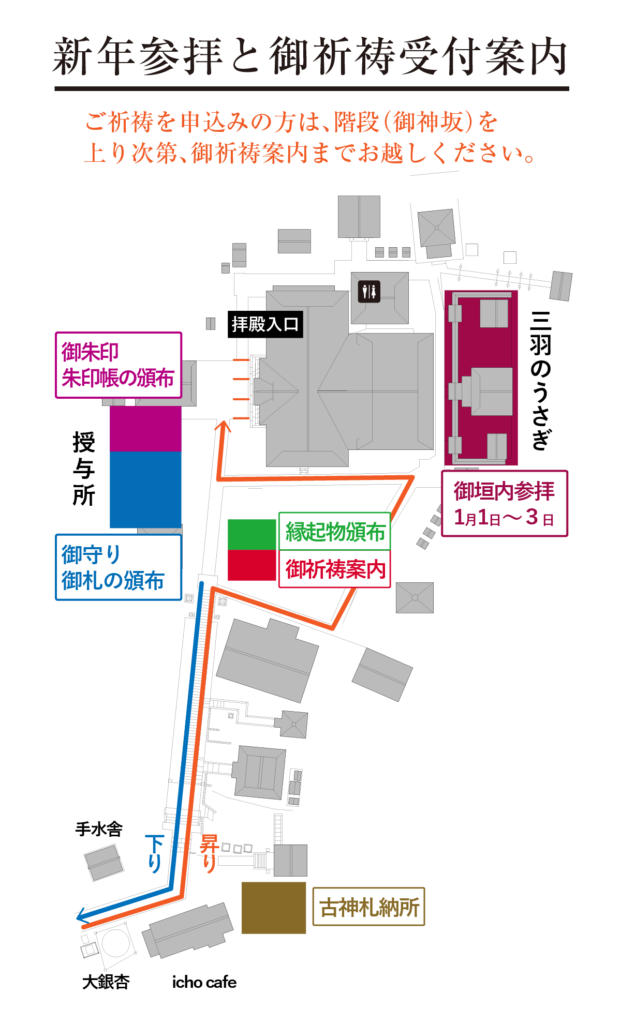

令和7年お正月境内のご案内です。

縁起物は臨時授与所にて頒布致します。ご確認いただきますようお願い致します。

令和7年1月1日元日の鐘付きについて

元日の鐘つきは、先着順となりますので、お時間までに整列をお願い致します。

整理券の配布は23時半ごろよりお配り致します。

師走の大袚とは

新年を迎えるにあたり、大晦日に行われる神事です。

夏越の大祓から半年間、日常生活で知らず知らずうちについた罪穢(つみけがれ)を人形に託し、祓う重要な神事。

また師走(年越)大祓式により、年中における祭典の締めくくりとなります。

日時: 令和6年 12月31日 午後2時より

場所: 大祓式・拝殿内 茅の輪くぐり・境内

ご参列はどなたでも可能です。お時間までお越しください。

拝殿の中で大祓式を執り行った後、境内で茅の輪くぐりの神事を執り行います。

当日は寒くなることが予想されます。あたたかい格好でお越しくださいますようお願い致します。

令和7年 厄除大祭/厄除 八方除 疫病除

厄年は、日本人が長い間かかって経験的に知った生活の知恵です。

厄年と呼ばれる時期には、精神的にも肉体的にも大きな転換期、人生の区切りがあり、

この人生の節々を健康に過ごすために厄災を防ごうとするのが厄年のお祓いです。

厄除大祭では、伊勢の神宮より伝わる日本最古の神楽、

太々神楽が奏でられ疫病除け、厄除けの特別祈祷を行います。

また、ご祈祷終了後には厄難護摩木にて、焼納の神事が行われます。

初穂料:5000円

撤下品:厄除大祭御札・疫病除お守り・御神酒

令和7年厄除大祭のお申込み

令和7年 さくら参宮/縁結び 心願成就

さくらが結ぶ想い。さくらが届ける願い。

さくら参宮とは、神様が宿る特別な樹、さくらに願いを込める神事で太々神楽が奏でられます。

ご参加の皆様には新春に「啓翁桜」をお分けし新春をお祝い致します。

縁結び、心願成就などのご祈祷の他、疫病除け、厄除け、八方除けなどのご祈祷ができます。

初穂料:5000円

撤下品:太々神楽百周年御札・さくらさく守り・御神酒・ご祈祷したさくら(啓翁桜)

令和7年さくら参宮/縁結び 心願成就

縁結び祈願祭月結び。

きっと、もっと、特別な夜を。

月に一度の特別な夜。満月の夜空を見上げ、あなたを何を願いますか。

縁結びの神様と三羽のうさぎに導かれ、あなたの想いが届きますように。

令和7年 月結び日時

1月13日(祝)

2月 9日(日)

3月15日(土)

4月13日(日)

5月11日(日)

6月14日(土)

7月12日(土)

8月 9日(土)

9月 7日(日)

10月5日(日)

11月8日(土)

12月6日(土)

斎行時間:19:00~20:00

受付開始18:30~

また、郵送でのお申し込みをご希望の方は下記のお申込みフォームよりお申込みください。

ご神前にお名前を奉納申し上げ、お祓いした「たまゆら守り」を送付致します。

お申込はこちらからお願い致します。月結びのお申込